sexta-feira, novembro 24, 2006

quinta-feira, novembro 23, 2006

sábado, novembro 18, 2006

terça-feira, novembro 14, 2006

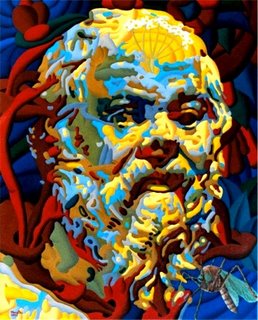

A filosofia não é uma doutrina ensinável e muito menos comercializável. Nela não se devem esperar encontrar dogmas, certezas inabaláveis, verdades inquestionáveis mas tão somente interrogações críticas e radicais, propostas possíveis ainda que rigorosamente fundamentadas, caminhos traçados à medida dos passos de quem os projectou trilhar. Por isso, a relação que se deve estabelecer entre o professor de filosofia e o aluno é substancialmente diferente da relação clássica existente entre mestre e discípulo em que este último é agente passivo, receptáculo, mais ou menos fiel, de um saber que o mestre fornece de uma forma mais ou menos doutoral. A primeira exigência que o filósofo faz ao aprendiz de filósofo é que pense pela sua própria cabeça, não aceite nada sem utilizar a reflexão e a crítica e a ajuda que o aprendiz pode esperar do filósofo é que este lhe proporcione oportunidades e instrumentos para aprender por si mesmo, para construir o seu próprio saber. A filosofia neste sentido é mais um trajecto do que um conjunto, mais ou menos cristalizado, de ideias, raciocínios e afirmações. Por isso não é possível vendê-la nem comprá-la, consumi-la tranquilamente no remanso do nosso sofá estofado.

A filosofia não fornece receitas de felicidade nem resolve magicamente os nossos problemas mas, sem ela, a felicidade será sempre mansa, dócil e caprichosa e os problemas não são resolvidos através do fechar de olhos ou da aceitação passiva das soluções que os vendedores de promessas nos dão a troco de uma fé sem perguntas.

A filosofia não é uma ciência porque o seu saber não é verificável, porque não se chegam a amplos consensos mas a verificabilidade e o consenso não podem ser critério único de validação do conhecimento. Aliás a identificação usual entre ciência e conhecimento verdadeiro é perigosa e falsa porque assenta no pressuposto de que há um modelo de conhecimento e de que a verdade é monopólio desse tipo de conhecimento sem ter em conta as múltiplas dimensões humanas.

A filosofia não é inútil porque só é inútil aquilo que nos deixa indiferentes, amodorrados nas nossas trivialidades e pequenas seguranças, cegos e surdos ao que poderia alterar o nosso universo privado, a nossa prisão ainda que dourada.

A filosofia não é cómoda; ela não se faz de pantufas porque exige empenhamento, honestidade e rigor intelectuais, esforço, humildade, autonomia e abertura ao diálogo e ao confronto de ideias. A filosofia é diálogo e nasce do diálogo, diálogo constante connosco e com os outros, diálogo sistemático e organizado, sem temas tabu ou reservas mentais. Num tempo de monólogos, discursos unidimensionais e de técnicas de marketing para venda do produto, inclusivé o produto intelectual, o diálogo filosófico pode e deve ser o estilhaçar do autismo dominante, o convite para a solidariedade que se faz na tolerância e na diferença.

É costume dizer-se que a intenção é que conta. Esta afirmação generalizou-se a tal ponto que serve mesmo para justificar as actuações mais condenáveis e todos querem passar por bem intencionados. Não podemos porém esquecer que não estamos sozinhos e que devemos pensar também nos outros e nas consequências das nossas acções.

Normalmente estamos prisioneiros do egoísmo, reféns de uma visão autista das coisas e o mundo gira à volta do nosso umbigo, espelhando as nossas fantasias e desilusões. Normalmente estamos reduzidos ao plano liso de um espelho que só reproduz aquela imagem de nós a que nos habituamos a confundir connosco.

Desde Descartes é habitual glorificar a omnipresença do eu e, de uma forma ou de outra, ficar enredado nos labirintos do solipsismo. No entanto será que a afirmação da individualidade implica forçosamente o menosprezo pela convivencialidade e uma condenação forçada a transformarmo-nos em ilhas com ténues ligações entre si, ligações essas regidas pelas leis do interesse? A afirmação da individualidade terá como consequência necessária o ficarmos limitados a uma perspectiva mutilada de quem olhando as coisas se revê numa imagem reflectida?

Penso que a individualidade não se reduz à consciência e não pode alicerçar-se sobre a dicotomização corpo/espírito. Essa individualidade autista, perfeitamente horrorizada perante o perigoso desconhecido que albergamos em nós foi claramente denunciada por Freud e temos hoje que construir sobre as suas ruínas.

É imprescindível que cada homem construa o seu projecto de vida e se esforce por concretizar os seus sonhos mas esse projecto e esses sonhos não podem constituir motivos para nos encerrarmos ainda mais nos nossos muros.

Em substituição do homem solitário é preciso construir o homem solidário, capaz de assumir responsabilidade plena pelos seus actos e de contribuir de forma criativa para uma vivência comum que permita a realização de todos e de cada um. Creio mesmo que a individualidade de cada um se forja no contacto e no confronto com os outros sem que isso implique uma sociabilidade forçada, feita de abdicações e imitações, de obediência a códigos alicerçados na força do hábito.

Se é a intencionalidade que torna os nossos actos significativos e lhes fornece validade existencial é necessário entender que a intencionalidade deve ser enraizada num diálogo com a realidade e com os outros em que definitivamente não somos os únicos interlocutores essenciais. Sem intencionalidade os actos serão gratuitos mas sem consciência de nós e dos outros perdemo-nos num labirinto de Narciso, pirâmides inúteis a assinalar uma existência que se esgotou como uma chama que apenas iluminou o vazio.

Ser homem é ser responsável e solidário, é assumir a tarefa e a liberdade de se construir sem impedir a construção dos outros. Ser homem é ser consciente de si e dos outros, é ultrapassar as limitações do aqui e agora e ser projecto e vida, algo que supera a situação de mero existente e se justifica através do seu próprio caminhar. É através da relação com os outros que o homem se descobre e se pode construir. É na partilha e no diálogo aberto que não exclui o conflito e as diferenças que o homem cria a sua própria realidade e a realidade comum. É através da intencionalidade responsável e solidária que o homem pode ultrapassar as suas fronteiras e crescer num mundo que finalmente seja um mundo de homens e para os homens.

Luzes! Câmara! Acção! Apetece-me começar assim como se estivesse nas filmagens do “Indiana Jones” ou do “Parque Jurássico”. Embora não seja propriamente de espectáculo que se trata é de verdadeiros actores que falamos. Os homens são actores inevitavelmente, uns mais à vontade do que outros neste palco que é a vida como lhe chamou Shakespeare. Desde que nascemos ou que temos consciência de nós que nos vemos obrigados a fazer coisas. A imobilidade, a ataraxia completa podem ser importantes características das pedras e de alguns animais mas é seguramente algo de perigoso para a sobrevivência humana. Cada um de nós se identifica pelo seu bilhete de identidade, pelo número de contribuinte, pelo cartão de estudante ou de sócio de um certo clube de futebol, por aquilo que diz, pelas promessas que faz, pelos insultos que proferiu e profere mas fundamentalmente cada um de nós se identifica, se singulariza, por aquilo que faz quer o faça involuntariamente quer conscientemente.

É claro que nem tudo o que fazemos é voluntário mas mesmo esses actos que não reivindicamos como nossos, porque impulsivos, porque irreflectidos ou porque praticados sob o efeito da pressão das massas e das modas, nos classificam dizendo bem alto quem nós somos por omissão ou preguiça. Por isso é tão importante que aquilo que fazemos seja reflectido, escolhido, que tenha um sentido e que de alguma forma contribua para a nossa afirmação e a nossa realização. Isso significa que a nossa acção deve ser intencional. A intencionalidade implica que a acção seja voluntária, consciente e que seja orientada por objectivos, por projectos de modo que a possamos justificar justificando-nos a nós mesmos. Querer que a nossa acção seja intencional é reivindicar a nossa liberdade, é recusar que a nossa vida possa estar destinada de antemão ou ser manipulada por alguém ou algo exterior a nós. Querer que a nossa acção seja intencional é simplesmente aceitar o desafio de recusar os papeis já feitos que nos querem fazer representar e ser, para além de actores, os autores das nossas acções, das nossas vidas.

É de liberdade que falo mas não de uma liberdade total, fantasma. Temos a obrigação de ser livres mas isso não significa que tudo o que fazemos possa ser projectado e executado sem obstáculos e sem limitações. Essa liberdade ideal só a pode gozar quem esteja completamente isolado dos outros homens e mesmo assim teria que ter as características de um deus, isto é, não precisar de absolutamente nada nem de ninguém.

Os homens vivem em sociedades, sociedades que têm as suas leis e os seus costumes. Para além disso temos necessidades naturais e cada um de nós traz nos seus genes potencialidades que são como que sementes. A esse conjunto de elementos que influenciam a nossa acção, a condicionam e a podem mesmo, em alguns casos, limitar, chamamos condicionantes e é necessário não as ignorar mas também não as aceitar como uma fatalidade. As nossas condicionantes quer individuais quer sociais interagem com os nossos projectos, com as nossas escolhas mas não devem de forma nenhuma anulá-los ou reduzi-los a meros simulacros de liberdade.

Luzes! Câmara! Acção! Mas cuidado que a vida não é um “Big Brother”. A vida requer responsabilidade mas dispensa os mirones e os confessionários públicos. Enjaular alguns homens, ainda que por vontade própria, não pode transformar-se num símbolo da realidade. O que torna a vida interessante e mesmo valiosa é a riqueza e a diversidade das situações e não é emparedando algumas cobaias num ambiente de relações forçadas e de privacidade mínima para não dizer inexistente que se pode fingir uma pretensa realidade forte mesmo que sob a forma de novela. Quando muito o “Big Brother” é um clone falhado da realidade com o acréscimo de se reger por uma lógica perversa que se quer banalizar de que a perda de privacidade é necessariamente o preço a pagar pelo sucesso ou a fama mesmo que efémeros.

Luzes! Câmara! Acção! Cada vez mais acção e melhor acção. Conforme a idade vai avançando mais o peso das acções passadas influencia a escolha das novas acções embora o aumento da experiência e da consciência possam e devam contrabalançar esse peso por vezes excessivo do nosso passado sobre o nosso futuro. Cada escolha feita invalida todo um conjunto de possibilidades que se vão tornando cada vez menores aumentando assim de forma quase assustadora a nossa responsabilidade.

O homem é um ser que transforma o seu mundo transformando-se a si mesmo, construindo-se, renovando-se. A acção é o núcleo central dessa transformação, dessa construção permanente, dessa renovação. Se um homem abdicar, por preguiça, por cobardia ou por comodismo, da acção consciente, voluntária e intencional, está a abdicar da oportunidade de se afirmar, de contribuir de forma decisiva para a mudança necessária das situações que nunca são as ideais.

Será que podemos correr o risco de passar ao lado da vida por falta de vontade, por inacção? Será que nos podemos justificar indicando tudo aquilo que não fizemos, enunciando todos os actos que sonhamos mas que não executamos? Será que podemos indefinidamente alegar a nosso favor que a ocasião se não proporcionou, que continuamos a esperar a altura certa?

Luzes! Câmara! Acção! O pano só cairá quando a morte chegar inevitável e já não houver mais nenhuma acção que possa ser feita.

quinta-feira, outubro 26, 2006

O discurso filosófico deve ser vivo e acerca da vida. Reduzi-lo a esquemas lógicos, à pura abstracticidade é embalsamar a própria filosofia, obrigá-la a habitar nos livros mais embolorecidos, a fugir da luz e a evitar a praça pública.

O trabalho filosófico não é uma pesquisa de arquivo, uma exegese de um qualquer livro canónico ou um comentário especioso de uma passagem nebulosa. Se assim fosse teriam razão aqueles que consideram a filosofia um saber ultrapassado, uma relíquia perdida no tempo. A filosofia não é a parente pobre de um mundo de saber dominado pela ciência e pela técnica. Por isso não se justifica o seu ar envergonhado, a necessidade de constantemente pedir desculpa pela sua existência e reivindicar a glória de um passado que não regressa. A filosofia tem uma história mas ela é presente e é futuro, não um desfilar incessante de nomes e doutrinas estratificadas no tempo. A filosofia é diálogo, não apenas entre ideias consagradas, conflito entre grandes correntes matriciais, mas preferentemente diálogo entre homens vivos e ideias vivas e actuais. A filosofia é questionamento radical e não um conjunto de respostas eruditas e soluções subtis para problemas metafísicos.

O discurso filosófico não é um discurso da facilidade ou da moda mas também não pode ser um discurso hermético, um conjunto organizado de filosofemas de impenetrável descodificação. Não se deve deixar de exigir à filosofia extremo rigor e extrema coerência; não se deve deixar porém de pretender da filosofia um discurso actual, sem teias de aranha, centrado nos temas que perturbam e incomodam os homens de hoje.

O discurso filosófico não pode ser um discurso inofensivo, envergonhado, descomprometido mas também não deve ser o discurso do sectarismo, da perspectiva única, das verdades convertidas em dogmas, das crenças ainda que transvestidas de racionalidade e disfarçadas sob um espesso manto de silogismos. Não se deve deixar de exigir ao filósofo uma clareza e uma fundamentação das posições assumidas, não se deve deixar de exigir ao filósofo espírito crítico, interrogação permanente, uma explícita recusa da cristalização e do conformismo.

A filosofia não é um saber esterilizado, imune às vivências dos homens, refractário a tudo o que seja situado no tempo e no espaço e por isso um saber etéreo, adaptável a todas e qualquer circunstâncias. A universalidade que se deve exigir à filosofia não é a universalidade dos conceitos abstractos e das ideias impraticáveis, mas a preocupação em ultrapassar o plano da imediaticidade, o querer ver para além dos limites da visão primeira e cómoda. A universalidade filosófica não pode significar um pretexto para não viver o hoje sob a desculpa do amanhã, uma razão para não denunciar as injustiças sob a desculpa de que são simples acidentes de um processo virtualmente justificado.

O discurso filosófico não é discurso de gabinete fechado nem discurso de retalhista preocupado com os lucros do curto e do médio prazo. A filosofia não é produto de marketing nem relatório arquivado a que só podem ter acesso aqueles que possuem o código iniciático. A filosofia não é objecto de luxo nem mercadoria tabelada e normalizada.

Os critérios da filosofia não são critérios de futilidade ou critérios economicistas ou pragmáticos. Os critérios da filosofia são critérios de radicalidade e autonomia. Em consequência disso o discurso filosófico é um discurso orientado por princípios, um discurso ético-lógico em que a lógica não pode ter privilégio sobre o plano ético nem este se pode instituir ignorando ou menosprezando o rigor e a coerência. Por isso o discurso filosófico não é um exercício de retórica nem uma receita de bem viver mas um diálogo constante e crítico, um diálogo de homens que vivem e que pensam e que fundamentalmente se querem seres com sentido num mundo em construção.

A filosofia é exercício livre do pensamento. Simultaneamente ela é exercício rigoroso da razão. Estas duas exigências são as marcas mais profundas e mais evidentes da especificidade da filosofia e condicionam-se reciprocamente. Não há liberdade sem rigor e, por sua vez, o rigor não pode significar espartilhos do pensamento, pré-estabelecimento de muros que limitam os horizontes e determinam os rumos a seguir.

Enquanto actividade racional, o filosofar assenta sobre princípios lógicos porque, se não o fizer, converte-se em filodoxia, incoerente caminhar, balbuciar da razão, jogo paradoxal de teoremas e filosofemas contraditórios e absurdos que se anulam.

Sem dúvida que a filosofia deve ser um desafio, mas esse desafio deve ser um desafio assente na coerência e na procura de uma maior coerência. O desafio filosófico não é arte de trapézio sem rede, fogo de artifício sem controlo, salto no escuro sem precaução.

O filósofo não se limita a interrogar e a pensar; fá-lo de forma metódica, utilizando a reflexão como um instrumento de penetração no desconhecido e de dissolução de certezas dogmáticas. O filósofo é aquele que não se deixa enganar pelos cantos das sereias da facilidade e que, a troco de uma pretensa originalidade, não abdica da coerência. Porque livres não são aqueles que se deixam ir na corrente, mas os que se assumem e que persistem em ir contra a corrente, quando e se necessário, para manter o seu rumo.

O discurso da filosofia não é, pois, um discurso fácil, imediato, descartável, não é um discurso que acompanha as modas e que muda com as modas. Sendo um exercício de liberdade é sempre um discurso comprometido e que compromete quem o produziu e quem é seu receptor.

O rigor e a liberdade são assim as duas condições da filosofia e, porque condições de liberdade, não podem ser reduzidas a um conjunto de formulários ou receitas. Não se filosofa de uma só maneira ou num único sentido. Quando se descura o rigor, a pretexto de qualquer urgência de criatividade, ou se compromete a liberdade através de uma obediência cega a regras limitadoras, então é o próprio filosofar que se torna fumo que se esvai ou parede de silogismos que proíbem o longe e a viagem.

terça-feira, outubro 24, 2006

sexta-feira, outubro 20, 2006

quarta-feira, outubro 11, 2006

terça-feira, outubro 10, 2006

terça-feira, outubro 03, 2006

Do que precisamos para filosofar:

- Abrirmo-nos ao mundo e aos outros e não nos encerrarmos no nosso pequeno espaço claustrofóbico.

- Admirarmo-nos, espantarmo-nos perante as coisas, recusar o hábito e a rotina, sermos capazes de ver com atenção o que nos rodeia e em que normalmente deixamos de reparar.

- Sermos curiosos; a curiosidade advém da admiração e do espanto.

- Interrogarmo-nos sobre as coisas e sobre nós próprios, colocando questões, mesmo aquelas que são inconvenientes.

- Desconfiarmos das evidências e dos saberes constituídos, principalmente quando eles estão cristalizados.

- Usarmos o espírito crítico recusando a passividade e a preguiça mental e reavaliando os preconceitos, as crenças e as verdades instaladas.

- Reflectirmos com radicalidade, rigor e persistência sobre todos os temas não aceitando a ideia de que há temas tabu.

quinta-feira, setembro 28, 2006

Continua a haver quem insiste em dizer que toda a filosofia é complicada e aborrecida e que, por força disso, os filósofos são obnóxios e incompreensíveis. É verdade que são muitos os filósofos que exigem muita paciência para descobrir as suas ideias e resumi-las de uma forma simples. É verdade que muitas vezes a linguagem utilizada pelos filósofos é muito específica o que torna difícil a sua compreensão para quem não está habituado a dominar o vocabulário filosófico. Tudo isto é verdade mas é também verdade que existem filósofos que conseguem comunicar de forma descomplicada e mesmo atractiva. Temos como exemplo Fernando Savater que foi capaz de tratar os temas da ética de uma forma acessível a adolescentes. Recomendo vivamente a leitura da "Ética para um Jovem".

quarta-feira, setembro 27, 2006

terça-feira, setembro 26, 2006